博物館里的中國:傳承中華文明,思政鑄魂育人

博物館是傳承人類文明的重要場所,也是思政教育的“大學校”。習近平總書記強調:“讓收藏在博物館里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字都活起來。” 教育部等8部門聯合推進 “大思政課”建設,也將博物館資源納入國民教育體系。國家文物局與教育部多次聯合發布通知,要求紀念館、博物館與學校“結對子”,利用革命文物資源打造“紀念館里的思政課”“行走的思政課”,推動革命文物與大中小學思政教育一體化。

中經世林 - 大思政VR教育資源平臺“博物館里的中國”模塊,精心挑選了80余家國家一級博物館和60余家地方特色博物館,借助數字化技術的力量,讓文物“活”起來,使博物館成為了思政教育的生動課堂。在這里,學生們不僅能觸摸到歷史的脈絡,感知到文化的韻味,更能從中汲取精神的力量,堅定文化自信,成長為有理想、有擔當的新時代青年。

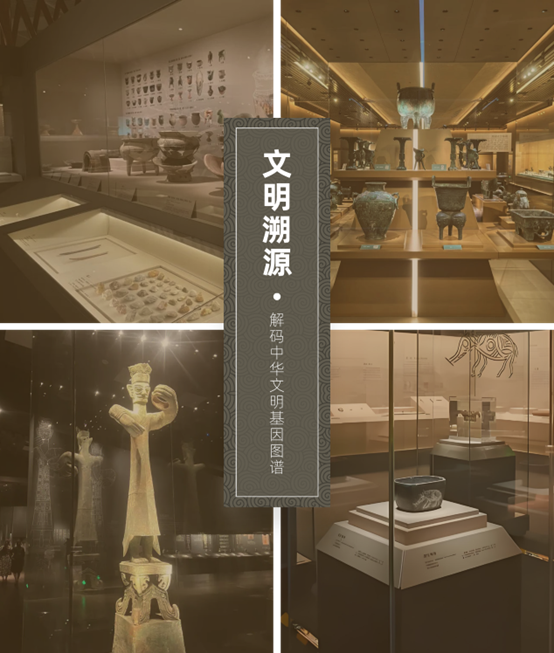

文明溯源:解碼中華文明基因圖譜

當我們在歷史的長河中回望,“我們從哪里來”的追問始終回蕩在文明的上空。博物館作為時光的容器,以沉默的文物訴說著中華文明從洪荒走向輝煌的足跡。從新石器時代的稻作曙光到近現代的民族覺醒,這些凝固的時空坐標為我們拼接出一幅關于起源、傳承與變革的壯麗圖景。

河姆渡遺址博物館:稻作文明的曙光

浙江寧波的河姆渡遺址展示了七千年前長江流域先民的智慧。干欄式建筑的殘骸、碳化的稻谷、精美的骨耜,這些遺存見證了稻作文明的起源,為后世五千年農耕文明奠定基石。

殷墟博物館:青銅時代的天問

河南安陽的甲骨文將我們帶入商代的精神世界。刻在龜甲上的“日食”記錄、司母戊鼎上猙獰的饕餮紋,既是技術的奇跡,更是早期國家權力的象征,體現了中華文明“天人合一”的思想萌芽。

陜西歷史博物館:帝國秩序的塑造者

秦俑坑中排列的陶俑詮釋了“書同文、車同軌”的帝國意志。漢代漆器上的云氣紋、絲綢之路傳來的琉璃器,則在青銅文明的余暉中勾勒出開放的輪廓,展現了漢唐氣象的輝煌。

三星堆博物館:古蜀文明的密碼

廣漢平原上青銅面具的縱目凝視,穿透三千年的迷霧。當金沙遺址的太陽神鳥金箔在泥土中重見天日,古蜀先民對太陽的崇拜與中原的“天命”觀念在時光深處共鳴。這些神秘的青銅器見證了多元一體的中華文明在不同地域文化的碰撞中鑄就。

敦煌研究院:絲路文明的交響

莫高窟的飛天在石壁上舞動千年,希臘寫實主義的線條與印度佛教的禪意在敦煌壁畫中奇妙交融。藏經洞封存的經卷里,不僅有玄奘西行的腳印,更有回鶻文、吐蕃文文書訴說的多元共生。這座沙漠中的藝術圣殿,正是中華文明開放包容精神的永恒象征。

中國國家博物館:近代覺醒的吶喊

當圓明園的石柱在鴉片戰爭的硝煙中崩裂,古老的文明遭遇前所未有的危機。從虎門銷煙的青煙到南湖紅船的燈影,國家博物館的展廳成為民族精神的熔爐。甲午海戰的銹蝕炮彈與“五四”運動的激昂傳單共同訴說:文明的延續從來需要在變革中尋找新生。

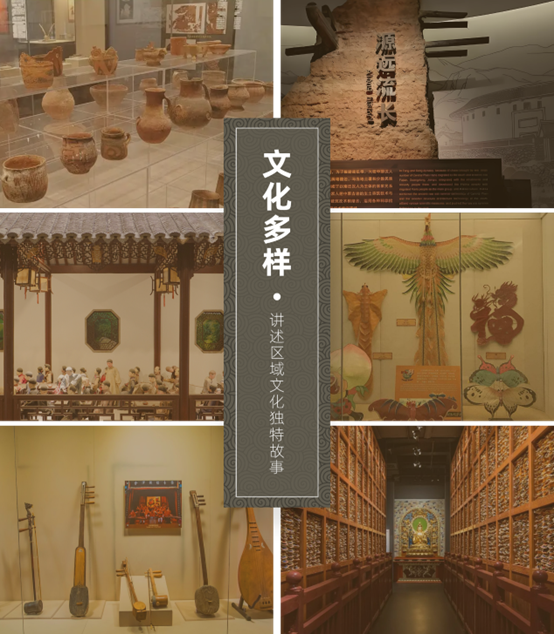

文化多樣:講述區域文化獨特故事

中華文明如同一幅絢麗的織錦,每一片經緯都編織著地域文化的獨特色彩。從西北荒漠的坎兒井到東南水鄉的評彈,從雪域高原的經幡到齊魯大地的風箏,這些地方特色博物館如同散落的明珠,映照出多元共生的文明圖景。

吐魯番博物館:坎兒井與古絲路的生命密碼

在新疆吐魯番的灼灼熱浪中,坎兒井暗渠如同大地的靜脈,將天山雪水輸送到綠洲。這一延續2100年的水利工程奇跡,豎井、暗渠、明渠與澇壩構成的水利系統,不僅滋養了葡萄與哈密瓜,更孕育出《十二木卡姆》的悠揚旋律。

福建土樓博物館:石頭記里的家族史

永定承啟樓的圓形外墻記錄著客家先民“背井離鄉”的遷徙史詩。古老的族譜、八仙桌與冬瓜燈,訴說著“聚族而居”的家族觀念。獨特的土樓建筑展現了客家文化中對家族、倫理與自然的深刻理解,這不僅是防御外敵的堡壘,更是血緣紐帶的空間化表達。

蘇州評彈博物館:水巷里的絲竹余韻

蘇州評彈博物館內陳列的三弦、琵琶與折扇,勾勒出“小熱昏”藝人在茶樓說書的剪影。評彈藝人以蘇州方言吟唱《珍珠塔》,展現了江南水鄉的生活方式。

濰坊世界風箏博物館:天空中的民間史詩

濰坊世界風箏博物館穹頂懸掛的巨型龍頭蜈蚣風箏,以竹篾與宣紙構建出流動的雕塑。這座博物館以風箏為紐帶,連接了傳統技藝與現代生活,展現了齊魯大地的文化創造力。

云南民族博物館:多彩的高原風情

從彝族的火把節到傣族的潑水節,從納西族的東巴文到白族的扎染技藝,這座博物館如展現了云南26個民族的文化,這里不僅是云南的文化名片,更是中華民族多元一體的生動體現。

青海藏文化博物院:雪域高原的文明印記

青海藏文化博物院以獨特的視角展現了藏族文化的深厚底蘊。藏醫的古籍、藏藥的標本、唐卡的繪制與轉經筒的流轉,展現了藏族人民的智慧與信仰。

澳門藝術博物館:中西文化的交融之地

澳門藝術博物館以獨特的展品講述著中西文化交融的故事。媽祖閣的香火、圣保祿教堂的殘壁、漁家女的漁網與葡萄牙瓷磚畫,展現了中華文明開放包容的精神。

“博物館里的中國”以“文明溯源”回應“我們從哪里來”的追問,以“文化多樣”詮釋“我們是誰”的認同,這種雙重視野的融合,構建了從“歷史自信”到“文化自信”的完整體系,是新時代思政教育的最佳詮釋——讓歷史成為信仰的基石,讓文化塑造未來的方向。

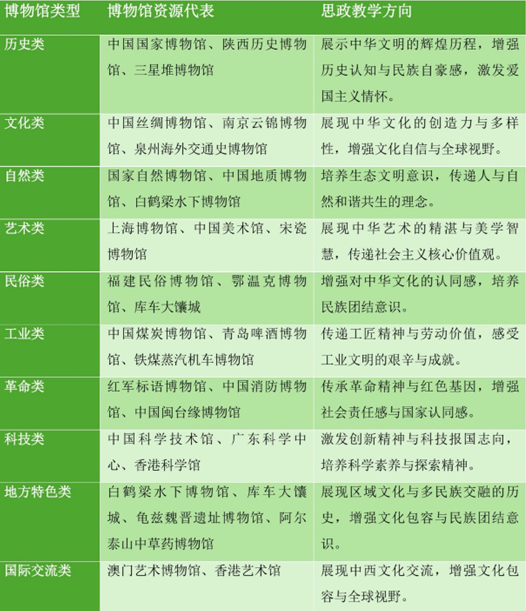

思政教學案例示意

“博物館里的中國”資源涵蓋多領域,可增強歷史認知、文化自信與全球視野,培養生態文明意識、民族團結與社會責任感,激發創新精神與科技報國志向,為思政教學提供豐富素材。

博物館里蘊藏著中國的過去、現在與未來。當VR技術讓思政課跨越時空的界限,當每一件文物都成為觸動人心的“老師”,我們堅信:只有看見歷史,才能讀懂中國;只有走進文明,才能堅定信仰。